LE DROIT À L'OUBLI

Pourquoi tu me demandes ça ?

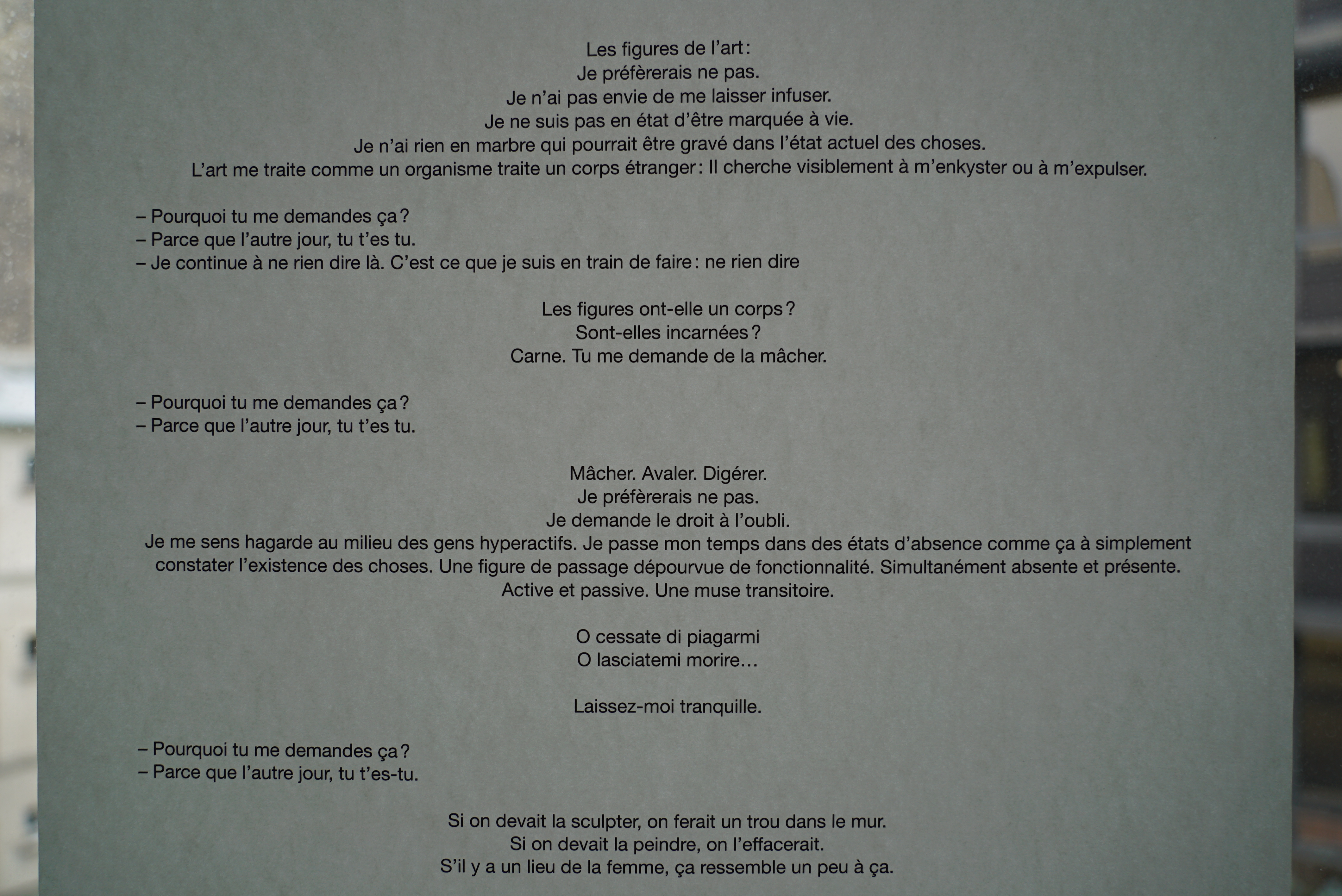

Parce que l’autre jour, tu t’es tu.

Cela semble la réponse qu’exige la nouvelle condition de l’art aujourd’hui : face à une quantité accessible d’œuvres d’art sans aucun précédent, le problème n’est pas d’en inventer d’autres ; plutôt d’apprendre à négocier avec le gigantesque amas existant.

Le rôle de l’artiste et/ou du curateur est désormais en partie celui de l’hôte, en partie celui d’un agent de circulation.

J’aurais voulu travailler, mais il y avait en moi un fond de paresse énorme. J’aime mieux vivre.

L’art qui a commencé n’en finit plus de finir. La vie, par contre, est prête à l’emploi (readymade), c’est-à-dire au non emploi. Bonne pour la paresse, pour être regardée « entre » avec humour et distance.

Il n’y a rien à faire, ça l’a déjà été.

Le droit à l’oubli (ou the right to be forgotten) autorise depuis le mois de mai 2014 les utilisateurs du web de demander aux moteurs de recherches d’effacer certaines informations les concernant. Le Musée Transitoire s’approprie cette notion juridique pour interroger les régimes de présence des individus dans la société contemporaine ainsi que la place des auteur.e.s dans le champ de l’art. Ce droit à l’oubli devient alors un manifeste idiorrythmique, terme que Roland Barthes emprunte au vocabulaire religieux des monastères pour désigner le rythme de vie de certains moines vivant à la fois isolés et en communauté dans un compromis entre retrait et engagement.

Les artistes invités ont des pratiques transdisciplinaires qui brouillent la frontière entre l’art et la vie. Certains se confondent avec leurs œuvres, d’autres s’en distancient. D’autres mettent en place des œuvres administratives ou actions procédurales. D’autres ne produisent rien et se sont retirés du système de l’art pour manifester une résistance passive.

De manière générale, ils ne cherchent pas de réponses,

Comme de nombreux artistes auxquels cette nouvelle édition rend hommage, le Musée Transitoire ne souhaite pas produire de nouvelles choses, il souhaite simplement constater l’existence des choses, témoigner de la trace temporelle ou géographique qu’elles laissent. Simultanément absent et présent, actif et passif, riche et dépourvu de fonctionnalité, le Musée Transitoire est de passage. Il s’infiltre, se retire, dépasse le cadre de la monstration.

.JPG)